どうも皆さんこんにちは!デバイスレビュアーの「RYO(@ryo_blog_fps)」です^^

今回はRazerより、2020年10月7日に発売されたワイヤレスゲーミングマウス「DeathAdder V2 Pro」を購入したので、実際の使用感とその特徴について詳しくレビューしていきます。

「DeathAdder V2 Pro」の特徴はこれ

- 全世界シリーズ累計販売台数1000万台を超える人気シリーズ「DeathAdder」の新型ワイヤレスマウスが満を持して登場

- 本体重量88g。バッテリーは「HyperSpeed=最大70時間・Bluetooth=最大120時間」の使用が可能

- 従来比「25%高速」なワイヤレス技術「Razer HyperSpeed」を採用。ラグを防ぎつつ高速・安定な通信を誇る

- 耐クリック=7,000万回の高耐久で、第2世代となる「オプティカルクリックスイッチ」を採用。従来スイッチ比の3倍となる入力検知速度【0.2ms(0.0002秒)】という圧倒的高速なクリックスイッチ

- オンボードメモリ対応。最大5つの保存プロファイル

ウィークポイントは「”超”が付くほどの高性能」が故の価格の高さ(約16,000円)- 今は9,570円に落ち着いて買い時に〇

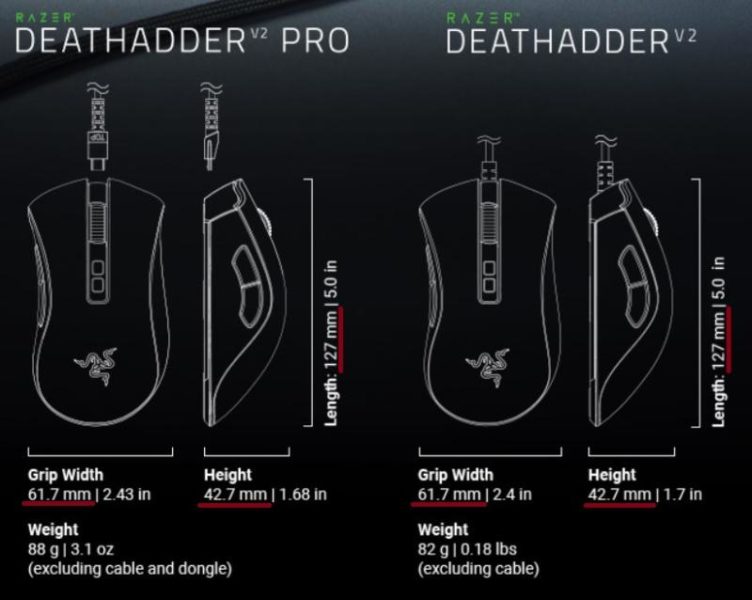

有線モデル「DeathAdder V2」と比較

今回の「DeathAdder V2 Pro」と、有線モデル「DeathAdder V2」を性能比較して検証します。

大きさや形状は、有線モデルの「DeathAdder V2」と全く同じ。

性能の比較表

| 「V2」(有線) | 「V2 Pro」(無線) | |

| センサー | Razer Focus+ | Razer Focus+ |

| 解像度(DPI) | 100 ~ 20,000 DPI(50単位) | 100 ~ 20,000 DPI(50単位) |

| 最大速度 | 650 IPS | 650 IPS |

| 最大加速度 | 50 G | 50 G |

| 耐クリック回数 | 7,000 万回 | 7,000 万回 |

| 重量 | 82 g | 88 g |

| Amazon価格 | 7,419円 | 9,570円 |

一方で、今回の「V2 Pro」は、ワイヤレスマウスなので重量が増えるのは必然。

その中で重量UPをたったの+6gに抑えたのは、歓迎すべき重さでしょう。

その価格差は有線の「V2」より+7,000円となる「15,980 円」。

他社製品の「GPRO ワイヤレス=16,800円」と比較すると、今回の「V2 Pro」の方が安い。と言っても金額が高いのは間違いない。この金額面が使い手を選ぶと言えそうです。

軽量化やセンサー性能のアップも魅力的ですが、その分お値段がベラボーに高いです。

最新モデル↓

スペックを追い求める人は新モデルである「DeathAdder V3 Pro」を選択。

一方性能はそれなりで良いから価格優先という人は本稿レビュー品の「DeathAdder V2」を選ばれてください。

FPSでの性能面でも、旧型モデルの時点で十分すぎる程の高スペックとなっています。

本稿レビュー品

「DeathAdder V2 Pro」の外観をチェック

箱デザイン

梱包を開封すると、内箱が現れます。

マウス本体は、この布袋に入っておりこれまでのRazerマウスの梱包とは全く違う梱包です。

本体

前述の通り、有線版「DeathAdder V2」と全く同じ形状なので、デスアダー愛好家にとっては安心して乗り換えが出来るという点はメリット。

有線モデルからの外観上の変更点は、両サイドのグリップ部が全面滑り止めラバー材に変更されている点。

質感は、若干のクッション性が出来たことによって有線モデルよりもグリップしやすくなっています。

マウス本体の質感は、有線モデルと同様にサラサラとした質感で、指紋汚れが付きにくい表面素材。

「DeathAdder」をこよなく愛するゲーマーにとっては、不安なくそのままワイヤレスに移行できるでしょう。

尚、本製品には付属してきませんが、別売りで「DeathAdder V2 Pro」にも対応している「Razer Mouse Grip Tape」が販売されています。

同じくRazerの「Viper Mini」で、本製品の「Mouse Grip Tape」を張り付けて使用していますが、使用感が驚くほど変化します。

手汗による不快感を軽減してくれる他、フィット感が増し滑りにくく操作感がかなり良くなるので、今回の「DeathAdder V2 Pro」を購入される方は併せて購入されて下さい。

FPSプレイヤーとは特に相性が良いグリップテープです。

付属品

付属品は、各国言語で記載された取扱説明書(日本語あり)と、Razerステッカーシール。

そして、充電時に使用する「接続ケーブル」とワイヤレス環境を構築するための「アダプター・USBレシーバー」が付属してきます。

バッテリーが少ない場合、このケーブルを差し込んだ状態で充電しながらの使用も可能です。

ケーブルの接続端子は「USB Type-A」と「Micro USB Type-B」。

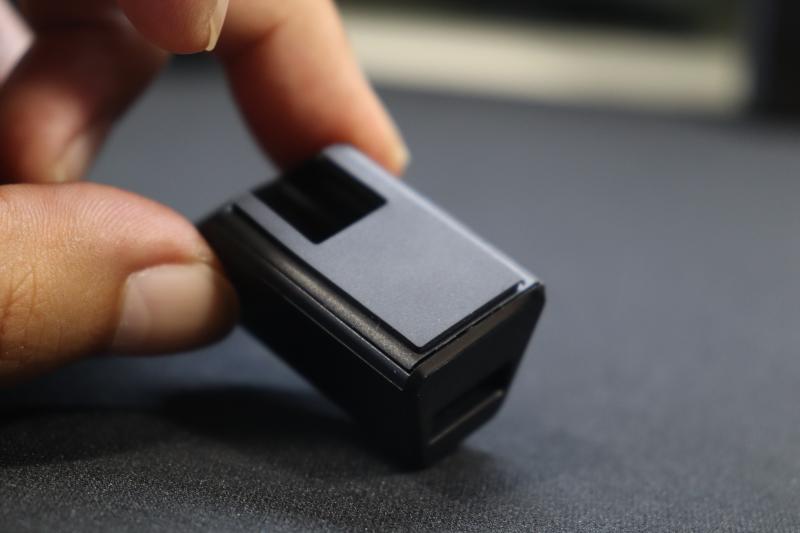

「アダプター」には”Razer”の刻印が成されており、「USBレシーバー」には略称となる『DA V2 PRO』がプリントされています。

このアダプターには、両端にそれぞれ接続端子が付いており、底面には滑り止めラバーという仕様。

これに「ケーブル」と「レシーバー」を接続してワイヤレス環境を構築します。

これをマウスの近くに置くことで、無線通信がより安定しやすくなる他、デスク上に(マウスの近くに)置いておく事で、クイックリーに充電が可能です。

クリックスイッチ

有線モデルの「DeathAdder V2」と大きく変わったのが、このクリックスイッチ。

有線モデルの「DeathAdder V2」のスイッチ感は「ぐにゅ」っとした感覚だったのに対し、「DeathAdder V2 Pro」では、「カチカチ」としたタクタイル感が増加。

スイッチの性能に関しても、【耐クリック=7,000万回】+【反応速度=0.2ms】というとんでもないクリック検知速度を実現しています。

この「ms」とは1ms=0.001秒という速度単位で、この0.2msだと0.0002秒というもはや人間では判別できない程の検知速度。

高耐久性と高速入力検知を併せ持ち、業界でも屈指のクリック性能と言えます。

サイドボタン

サイドボタンに関しては変更点はなさそうです。

有線Ver.と同様に扱いやすいサイドボタン。

設計位置も変わっておらず、両ボタン共にクイックアクセスが可能です。

ホイールボタン

このホイールスイッチにも変更点が見られます。

押し込む浅さが「体感で半分くらい浅い」感覚で押下感にキレが出ました。

ホイールの外観上でも、LEDライトが廃止されています。

恐らく、今回の「DeathAdder V2 Pro」はワイヤレスマウスなので、バッテリーを食う余計なLED箇所を減らしたかった故の変更点と推測できます。

DPI変更ボタン

これに関しては、有線モデルと変更点はなさそう。

位置に関しても、遠すぎて扱いずらいと感じる事もない。

特にAPEXでは、「4(回復)キー」と「M(マップ)キー」を割り当てられるので、FPS・特にコマンド数が多いバトロワ系FPSでその効力を発揮します。

同Razerの「Viper」や「Viper Ultimate」にはこの上部ボタンがないので、これに関しては「DeathAdder V2 Pro」ならではのメリットと言えそうです。

ソール(底面)

ソールには、【100%PTFEマウスソール=0.8mm】を採用。

最近話題のゲーミングメタルマウスパッドメーカーの「NINJA RATMAT」さんが行った検証データを拝借↓

※画像引用元:「NINJA RATMAT」公式Twitterより

エッジ(ソール端)も角ばっておらず、最小のR加工(丸み)がされており、不快な引っかかりはありません。

また、本体底面には「プロファイル切替ボタン」と「電源ボタン(Bluetooth・OFF・2.4GHz)」のスイッチが搭載。

PCでの通常使用時は、この2.4GHz(Razer HyperSpeed)で使用します。

このプロファイル切替ボタンは、ソフトウェアで事前に設定しておいたプロファイルを、押すたびにサイクル順で変更でき、「今どのプロファイルなのか」がモニターに表示されます。

複数のゲームで異なる設定を行っているゲーマーにとってはかなり重宝する機能。

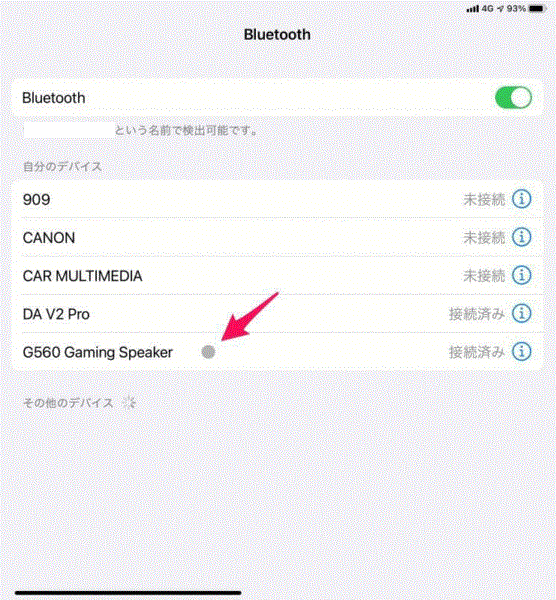

そして今回珍しい機能として、Bluetooth接続が可能。

ipadやiPhoneなどのBluetoothに対応した機器で、この「DeathAdder V2 Pro」を使う事が出来ます。

ipadで接続してみた

「DeathAdder V2 Pro」をBluetoothモードにすると、ipadに「DeathAdder V2 Pro」が認識されます。

「DeathAdder V2 Pro」をタップするとペアリング画面が表示。

これを許可することで、ipadにマウスカーソル(・)が表示され、ipadでマウス操作が可能となりました。

タブレット機器やスマホがPCの様に接続操作が出来るため、アイディアの数だけ使用用途の幅が広がりそうです。

端末上のマウス設定方法は、この記事が参考になるので気になる人はご覧ください。

⇒【iPadOS】iPadにBluetoothマウスを接続する方法

また、マウスの背面にはUSBレシーバー(USBドングル)を格納できる収納スペースが設計されています。

紛失しがちなレシーバーを収納しておけるので、持ち運び・未使用時にも便利です。

「DeathAdder V2 Pro」をグリップしてみる

「DeathAdder V2 Pro」を代表的な3種類の持ち方で握ってみます。

あなたのグリップスタイルに適合する画像を参考にして下さい。

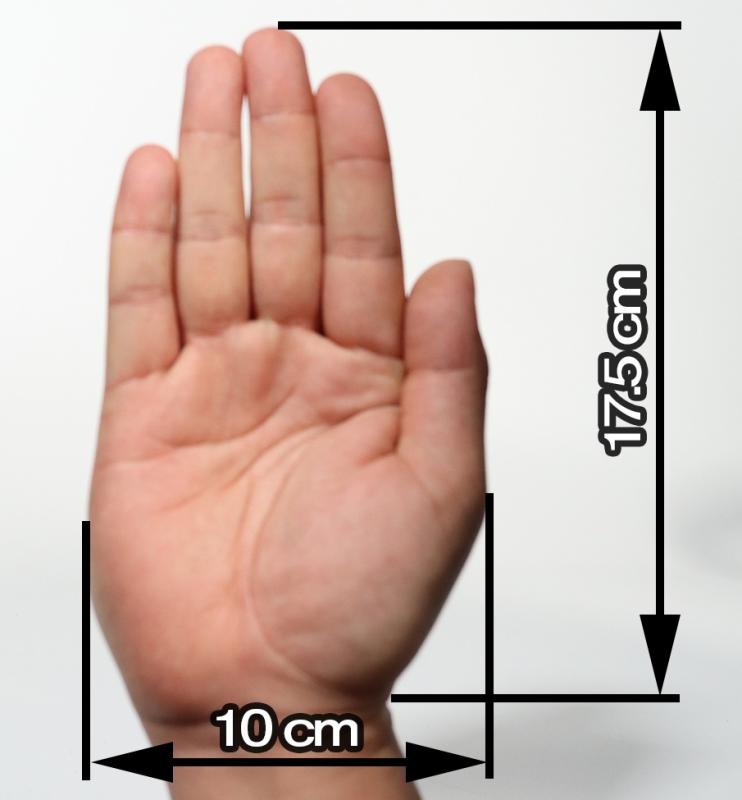

管理人の手の大きさ(参考)↓

画像をタップで拡大表示可能↓

この「DeathAdder V2 Pro」は、特にかぶせ持ちでその効力を発揮。

かぶせ持ち時に「薬指・小指」がスカート部に綺麗に沿うため、エイムのごたつきも発生しません。

他社のエルゴノミクス形状マウスの中でも屈指のこのフィット感が、デスアダーシリーズの人気の理由です。

僕のグリップスタイルは「つかみ持ち」ですが、僕位の手の大きさであればつかみ持ちでも十分扱いやすいと言える使用感。

一方でつまみ持ちはNG。有線モデルよりも重くなった分、余計につまみ持ちとの相性が悪くなっています。

あなたの手の大きさとグリップスタイルを考慮し、相性をしっかり見極められてください。

「DeathAdder V2 Pro」のリフトオフディスタンスを検証

マウスを持ち上げた際に、どの位置までセンサーが認識するかの距離の事を指します。

一般的にこの数値が『2.0mm未満』ならFPSでも快適にプレイできるという指数です。

測定方法は、0.1mmの金属プレートを一枚ずつ底面に敷いていき、マウスの挙動が反応しなくなる点を測定します。

※お使いのマウスパッドとの相性も絡んできますので、あくまでも参考値としてお考え下さい。

使用したマウスパッド

結果は「0.8mm」という数値に。

FPSプレイ中の無駄な動作をカットしてくれるため、FPSゲームに理想的なリフトオフディスタンス。

余談ですが、有線モデルの「DeathAdder V2」のリフトオフディスタンスも同じ「0.8mm」だったので、有線・無線と共通して優秀と言えるでしょう。

「DeathAdder V2 Pro」の使い心地について

やっぱりワイヤレスは最高。

この一言に尽きるでしょう。

ワイヤレス化によって「ケーブルストレスがなくなる」というメリットは思った以上に大きいです。

そして、クリックスイッチが第2世代の新型スイッチに変更されており、有線モデルよりも高速でクリック操作が可能になった点も外せないメリットです。

性能スペック面でも他社ワイヤレス製品を圧倒するハイスペックのため、これを期に「DeathAdder V2 Pro」を選択するという人も多いでしょう。

仮に一日3時間の使用でも23日間(70時間)バッテリーがもつのも大きなメリット。(他社製品は最大60時間が一般的)

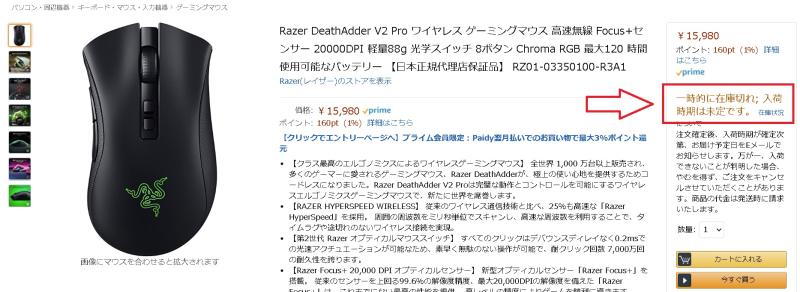

記事執筆時(発売日当日)のAmazonでは、発売開始後数時間で既に売り切れ状態となっており、人気の高さが伺えます。

Amazonでも再入荷を急いでいるようなので、気になる人は欲しいモノリストに入れておきましょう。

10月9日追記

Amazonの在庫が補充され、購入が可能になりました。

この「DeathAdder V2 Pro」は価格は高いが、機能性やスペック面を見れば打倒な金額。と言える高性能なので、純粋に「業界最高レベルのワイヤレスを体験したい」という人にとっては、外せない新たな選択肢となりました。

尚、Razerは「Mouse Dock Chroma」という「DeathAdder V2 Pro」にも対応する”充電用ドック”がセットになったモデルを10月30日に数量限定で発売します。

このドックを使えば、充電時いちいちケーブルを差し込む必要がなく、ポンっとこれに置くだけなのでこれ以上ないワイヤレス環境が構築可能。

ご存知の方も多いですが、「Viper Ultimate」や「Basilisk Ultimate」に付属してくるあれです。

僕が使用しているのは、「Viper Ultimate」に付属してきたドックを使用していますが、これがあると充電の手間がまるで違います。

この充電ドックはRGB発光にも対応しているので、デスクのアクセントとしても効果的。

マストを求める人は要チェックです。

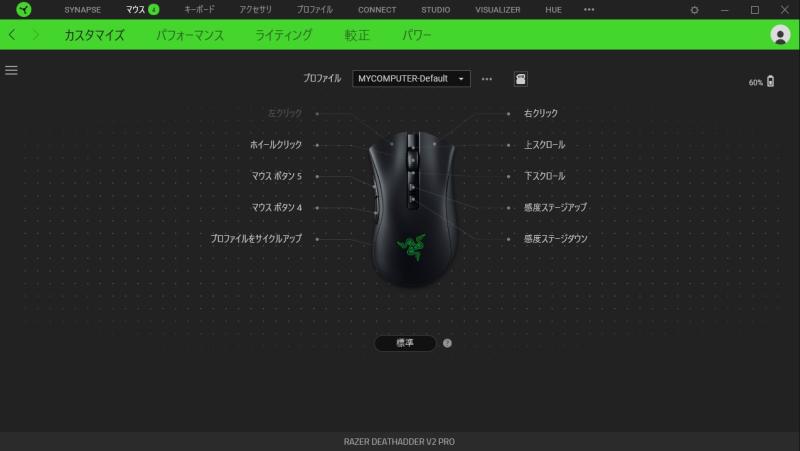

「DeathAdder V2 Pro」のソフトウェア

Razer専用の無料ソフトウェア「SYNAPSE」をDLすることで各種設定が可能です。

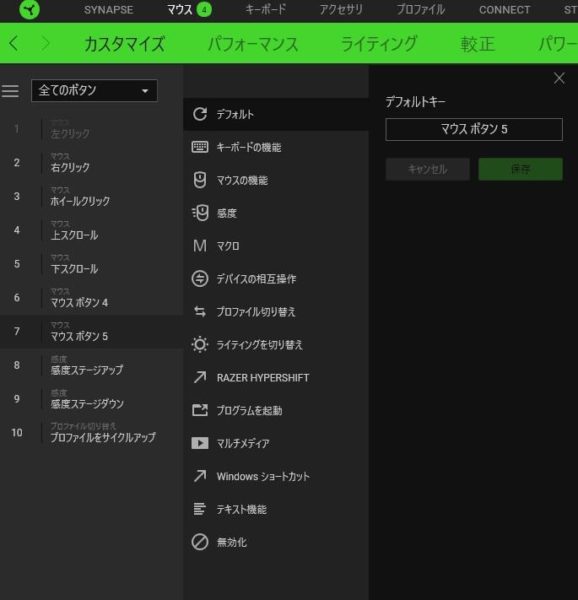

①ボタン設定

各種計9つのボタンを「キー再割り当て」や「マクロ設定」に変更することが可能。

(表機能・裏機能と言った方が分かりやすいかもしれません。)

例えばサイドボタンの手前に「ハイパーシフト切替」を設定し、サイドボタンの奥側に、

・表機能「コピー」

・裏機能「ペースト」

を登録するとします。

すると「ハイパーシフト切替ボタン」を”押す・押さない”で【1つのボタンに2つのコマンド】を割り当てることが出来るという機能です。

他のボタンも複数設定可能なので、これにより「通常9つ」のコマンド数を「最大18コマンド」まで使えることになります。

FPSゲームでの使用だと1つのボタンで「①グレネード=Gキー」「②回復=4キー」というような使い方が出来るという事です。

事務作業などでの活用の方がより便利に感じるかもしれません。

また、これらの設定をプロファイルごとに保存し、異なるゲームで使いたい時に瞬時に切替が可能。

オンボードメモリも最大5つまで対応しているので、機能面でも充実していると言えるでしょう。

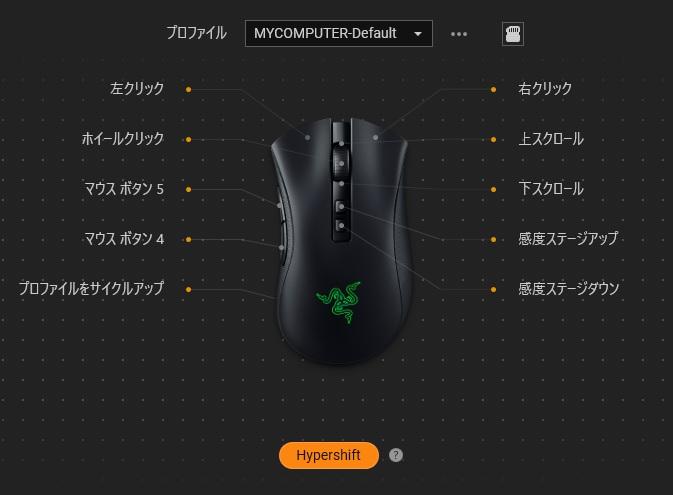

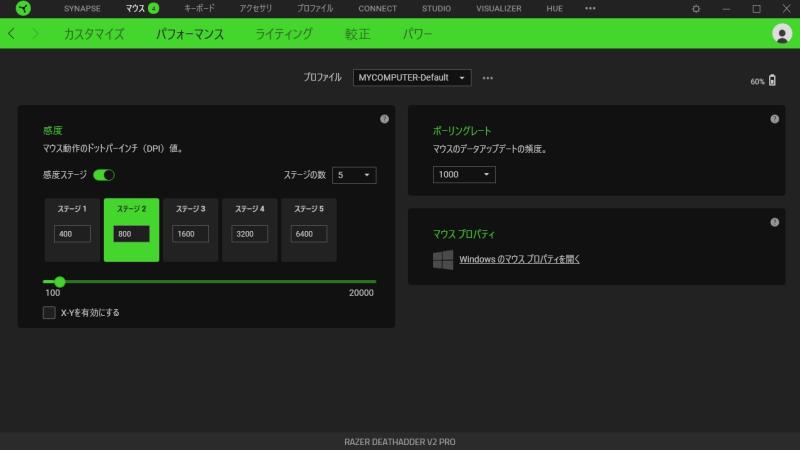

②センサー設定

DPIの変更は【100~20,000 DPI】の範囲で”50 DPIごと”で変更が可能。

設定しておけるDPIのステージ数は最大5つとなっています。

固定DPIで使用したい場合は「感度ステージをOFF」にすることも可能です。

ポーリングレートは【125 / 500 / 1000 Hz】の3段階で設定が可能。

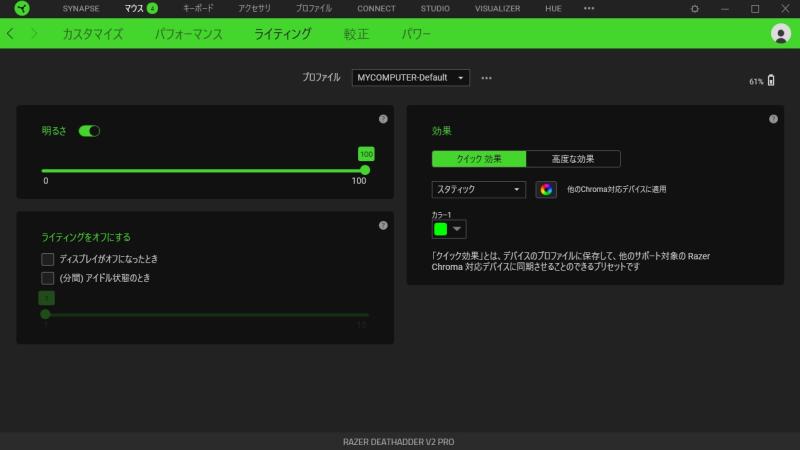

③LED設定

LEDの「ON / OFF」や「100段階の光量調整」ができます。

①オーディオメーター(音によって変動)

②スタティック(固定色)

③スペクトラムサイクリング(色のサイクル)

④ブリージング(呼吸のようにLEDが点滅)

⑤リアクティブ(アクション時に光る)

LEDの明るさはバッテリー使用量に大きく関係してくるため、バッテリーを長持ちさせたい人は「明るさの強度」を低く設定しておきましょう。

④マウスパッド設定

「DeathAdder V2 Pro」ではより正確にセンサー性能を発揮できるように、今使っているマウスパッドの表面を登録することが出来ます。

上画像の「トラッキングディスタンス」とは、前述したリフトオフディスタンスの事。

ただ何か特別な理由がない限り、FPSゲームでの使用のみであれば最小距離の「1」に設定した方が良いでしょう。

「手動較正」をクリックすると、マウスパッドの表面登録を行うことが可能です。(他社製品も登録可能)

Razer製のマウスパッドであれば製品名をクリックするだけで瞬時に追加が可能です。

より高精度でゲームをプレイするための機能となっているので、購入された方はこのマウスパッドの表面登録を是非しておきましょう。

④パワー設定

バッテリーの減りを少なくしたい人は、このスリープモードへの移行時間を短く設定しましょう。

また、バッテリー残量が少なくなった時に「低電力モード」に切り替えるタイミングも指定した〇%単位で設定が可能です。

ワイヤレスの競合製品「G703h」と比較してみる

今回の「DeathAdder V2 Pro」は、決して安い買い物ではなく、きちんと納得した上で購入できるように、同じ系列形状(エルゴノミクス形状)のライバル製品となるワイヤレスゲーミングマウスのロジクール「G703h」と比較します。

赤字が優秀な数値↓

| 「DeathAdder V2 Pro」 | 「G703h」 | |

| 形状 | エルゴノミクス | エルゴノミクス |

| 重量 | 88 g | 95 g |

| 最大解像度 | 20,000 DPI | 25,600 DPI |

| 最大速度 | 650 IPS | 400 IPS |

| 最大加速度 | 50 G | 40 G |

| 耐クリック | 7,000 万回 | 5,000 万回 |

| バッテリー時間 | 70時間 | 60時間 |

| Amazon価格 | 9,570 円 | 8,183 円 |

※2.「V2 Pro」のバッテリー時間はHyperSpeed使用時の数値。Bluetooth接続時は120時間

今回のレビュー品である「DeathAdder V2 Pro」は、「G703h」と比較すると【重量・センサー性能・耐クリック・バッテリー駆動時間】が頭一つ抜きんでた格好。

このスペックは、ロジクールに限らず業界全てのゲーミングマウスと比較しても最高クラスの性能です。

価格面で言えば「G703h」が半値で圧勝ですが、あらゆる性能面で言えば「DeathAdder V2 Pro」の方が優れた性能スペックと言えます。

今回新型モデルが出たための型落ち価格として、「DeathAdder V2 Pro」のコスパが際立つ格好となりました。

今でも十分購入の選択肢として有力となります。

これに関しては、選び手が『何を優先するのか』によってベストアンサーが異なるため、あなたが優先したいのは何かを考慮し、検討する必要があります。

そんなに高性能じゃなくていい。コスパを優先したい。という人は「G703h」を選ばれた方が無難でしょう。

ただ、デスアダーの形とフィット感が好きでたまらない。という人も多いはず。

そんな人は、今回の「DeathAdder V2 Pro」を選ばれてください。

やはりデスアダーのこの抜群のフィット感は唯一無二です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回はRazerより新発売されたワイヤレスゲーミングマウス「DeathAdder V2 Pro」をレビューしていきました。

しかし他社製品のワイヤレスマウスと比較すると、今回の「DeathAdder V2 Pro」は高性能な分価格が高いのが最大のウィークポイントと言えるでしょう。

よって僕が出した結論。

RYO

RYODeathAdderシリーズをこよなく愛し

ワイヤレスに興味がある人は買って良し

一方で・・・「いくら高性能でも流石に約16,000円は出せない」という人は、半値で買えるロジクールの「G703h」を購入した方が無難。という結論です。

両者ともに、製品の故障対応サポートが2年間付属してくるので、この2つのうちどちらを選んでも安心に関しては問題ありません。

それでは今回はこのへんで!デバイスレビュアー「RYO(@ryo_blog_fps)」でした^^

バイなら!

コメント