どうも皆さんこんにちは!デバイスレビュアーの「RYO(@ryo_blog_fps)」です^^

今回はXtrfyさんより、2020年12月14日に発売されたゲーミングマウス「M1 RGB」をご提供頂けたので、実際の使用感を旧型の「M1」と比較しながら詳しくレビューしていきます。

「M1 RGB」の特徴はこれ

- かぶせ持ち特化!最高のグリップ感を誇るXtrfyエルゴノミクス形状マウスの最新モデル

- 旧型は黄色LEDのみ。と見た目が寂しかったが、今回RGB発光に対応。光り方は流石のXtrfyクオリティー

- センサーがグレードアップし、重量も約10g軽量化。一番嬉しい変更点はケーブルが格段に柔らかく使いやすくなった点

- 微調整エイムがしやすい滑らかな”制御寄り”の止めやすいソールでFPSゲームでもヘッドショット&遠距離戦がやりやすい

- これまでのXtrfy製品と同じくソフトウェア不要のプラグインプレイ式を採用。すぐに使えるメリットの反面、ボタン数が5つと少なくカスタム運用が出来ない点はウィークポイントと言える

「M1 RGB」の性能スペック

「M1 RGB」の基本性能を、分かりやすい様に旧型の「M1」と比較します。

(赤字が優秀な項目↓)

| 「M1」(旧型) | 「M1 RGB」(新型) | |

| 形状 | エルゴノミクス形状 | エルゴノミクス形状 |

| センサー | Optical Pixart PMW 3310 | Optical Pixart 3330 |

| 解像度 | 400-4000 CPI | 400-7200 CPI |

| 最大速度 | 130 IPS | 150 IPS |

| 最大加速度 | 30 G | 30 G |

| ケーブル | 黒黄編み込み | EZコード |

| 重量 | 95 g | 86 g |

| Amazon価格(21年/1月時点) | 12,800 円※ | 8,437 円 |

一見すると性能値自体はわずかな向上に留まるが、元の「M1」は世界的FPSプロチームである「Ninjas in Pyjamas」が開発に深く関わっており、その選手たちが自ら実際に使用していたモデルなので、性能自体は必要十分。

最近のトレンドに合わせて重量が9g軽量化されており、ケーブルが「EZコード」と銘打った格段に柔らかいケーブルに変更され使用感が劇的に向上している点は見逃せないメリットです。

これより各項目ごとに詳しく解説していきます。

「M1 RGB」の外観

それでは「M1 RGB」の外観を詳しく見ていきましょう。

箱デザイン

早速開封!

本体

基本形状は、旧モデルと同じく右手専用エルゴノミクス形状を採用している形状のゲーミングマウスとなっています。

本体のボディー表面はグリップ力に優れたラバーコーティングを採用。

旧モデル「M1」の詳細寸法がXtrfy公式HPに掲載されていないため、あくまでも感覚論になりますが、僕が握ってみた感覚は、旧モデルとほぼ同じ形状だと感じます。

(薬指が当たる所が1mm位?低くなった?ような。錯覚かな?)

ただこれは感覚論なので、ほぼほぼ同じと思って頂いて大丈夫です。

マウス本体の重量の実測値は以下の通り。

ほぼメーカー掲載重量と同じで、実測値だと約8gの軽量化が成されています。

今回の「M1 RGB」と、同じくXtrfyから発売されている「M42 RGB」と「M4 RGB」の比較画像です↓

上記の比較画像の通り、今回の「M1 RGB」は、縦の長さが最も大きいのが特徴です。

つかみ持ち・つまみ持ち派の人は、相性の良い他の2機種から選ばれてください。

他2つのマウスレビューはこちら↓

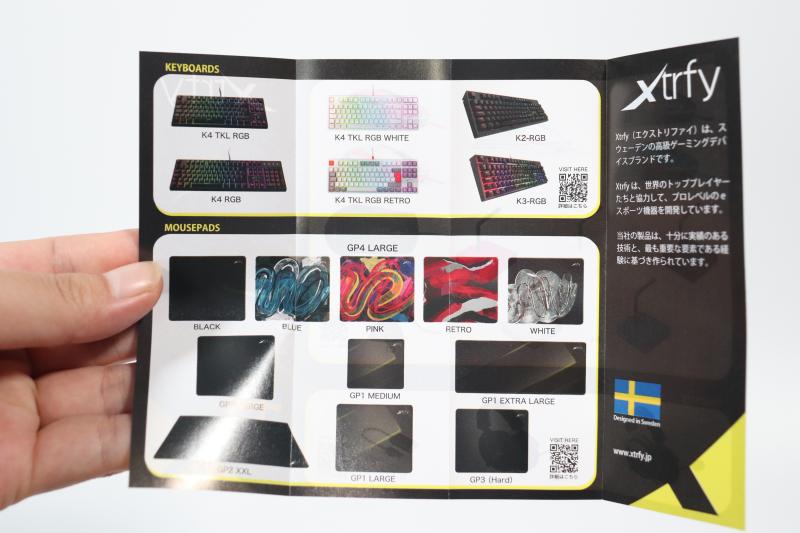

付属品

- マウス本体

- 取扱い説明書

- Xtrfy製品カタログ

- Xtrfyステッカーシール

「M42 RGB」と「M4 RGB」では付属品に交換用のマウスソールが付いてきましたが、今回の「M1 RGB」では付属していません。ここはちょっと残念ポイント。

参考までに付属品の参考画像を置いておきます↓

ステッカーシール

Xtrfyカタログ

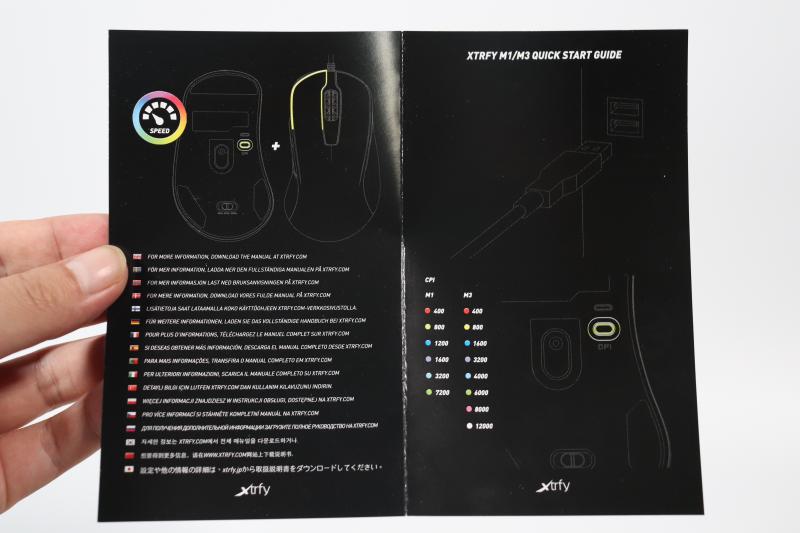

取扱い説明書

クリックボタン

クリックボタンに関しては、使ってみた感触としては旧型と大きくは変わらない仕様。

クリックスイッチには、この業界では最も名が知れた実績のある「オムロン社製」を使用。

今回の「M1 RGB」のクリックボタンは、旧モデルと同様に「本体一体型」のクリックスイッチとなっています。

通常この方式のスイッチは、押す(クリックする)場所が手前であればあるほど固い感触になりやすいのが一般的ですが、「M1 RGB」では押す場所によってそこまで大きなテンション圧の差は感じない程度のため、使い方に大きな制限を受けにくいスイッチと言えるでしょう。

クリックのストローク長は通常のゲーミングマウスと比較するとスタンダードと言える深さ。

クリック部の天板形状は滑らかな曲線を描いており、この凹みに合わせて指を置くと自然にベストなフィット感を生み出してくれます。

左右のクリックボタンの間隔は2mm程度空いており、お互いのクリックが干渉してしまう心配はなし。

左右から中心に力を入れて無理やり寄せたら、なんとか密着する程度。

通常使用の範囲内であれば、互いのボタンが接触してしまうトラブルはありえないでしょう。

サイドボタン

左側面に””大きめ””と言える2つのサイドボタンが設けられており、深めのストローク長ながら個気味の良いクリック音がカチカチと鳴るサイドボタンとなっています。(連打感も申し分なし)

細かい点ですが、この配慮は使用感に大きく左右するので大事なポイントです。

サイドボタンの位置バランスが「かぶせ持ち専用」としか思えない程、奥に寄っているためかぶせ持ちなら良好な設計位置。

一方、これがつかみ持ち・つまみ持ちとなると、奥側のボタンを押すには以下の様な具合に操作分のタイムロスが発生します。

かぶせ持ち派ならクイックリーに操作できるので、やはりこのマウスは「かぶせ持ち派に最適化されたマウス」と言えるでしょう。

ホイールボタン

材質は滑りにくいラバー材。波上の凸凹があり、指先を軽く引っかけるだけで回転してくれます。

誤爆もせず、押下時に誤ってホイールが回ってしまう心配もない程度のクリック感でとても良いです。

ラバー材のデメリットとなるのは、経年劣化による「ベタツキ」が発生する可能性がある点ですが、Xtrfy製マウスのホイールに関しては大丈夫。

これまで発売されている「M4 RGB」「M1」も同じくラバー材でしたが、僕の持っているマウスに関しては一年間経過しても一切ベタツキは発生していません。

ここは安心できる素材選定と言えます。長期の使用で不快感が出てしまうマウスは使いたくありませんからね。

ホイールのRGB発光は、中央に発光ラインが設けられており、回転軸中央部も光ってくれます。

ホイールボタンの設計位置に関しては問題なし。

手の大きい外国人仕様ではなく、日本人の手の大きさでも「ボタンが遠すぎる」ということはありませんでした。

CPI変更ボタン

CPI(DPI)では、スイッチを押すごとにサイクル順で数値を変更することが出来ます。

今選択されている数値は、上部のライトインジケーターの色で判別ができます。

各設定色は説明書に記載されているので、届いたら設定しましょう↓

選択可能値は「400・800・1200・1600・3200・7200」の6段階。

自分の使う設定値がここにない人は、残念ですが他のマウスを検討する必要があります。

ポーリングレート変更スイッチ

ポーリングレート=通信回数に関しては、マウス底面下部のスライドボタンで変更可能。

「125hz・500hz・1000Hz」の3つが設定可能です。

ケーブル

「M1 RGB」公式HPでは「EZコード」と銘打っているケーブルで、抜群に柔らかい素材で出来たマウスケーブル。

この変更によって、ケーブルストレスは実質皆無になりました。

マウスバンジーを使うのがマストですが、ぶっちゃけバンジーがなくとも快適なレベルに仕上がっています。

ケーブルの構造は、パラシュートコード(通称:パラコード)にも似た作りで、芯と外皮布で構成されています。

太さは実測値でおおよそ3mm程度。

ここで一つ気になったのは、ケーブル根元の反りあがった保護材に変更されている点。

この細かな変更により、マウスバンジーで吊り下げた時、根元が上に反っているため、マウスパッドにケーブルが擦れにくく、非常に快適な操作感を実現しています。

細かい所ですが、凄く大事な所。同じ個所ばかりケーブルがパッドと擦れてしまうとケーブルの破損につながるので非常にありがたい仕様です。

尚、余談ですがケーブル端子には「Xtrfy」のロゴがデザインされているため、複数口のUSBハブに他社のデバイスも併用している場合、これでマウスケーブルを判別することができます。

ソール(底面)

マウスソールは旧型と変更点はなさそうです。滑りやすさで評価が高い「テフロン」を使用したソール。

ただ、実際に使ってみた感触は「快走な滑り」というよりも

「微調整がしやすく止めやすいソール」という印象が強いソールです。

エッジ(ソール端)も角ばっておらず、最小のR加工(丸み)がされており、不快な引っかかりはなし。

最近は本体重量=60g以下!というような超軽量のゲーミングマウスが多くなってきておりますが、今回の「M1 RGB=86g」という適度な重さがある方がなめらかに滑り安定するため一長一短だと痛感しています。

「M1 RGB」のRGB発光について

Xtrfy製品は、全製品で外観デザイン・LEDのインパクトが

本当に”センスの塊”とも言える程のカッコよさが特徴的。

旧型はイエロー単色LEDだったのに対し、今回は多色発光のRGBに進化しているため、かなり見栄えがグレードアップしています。

実物だと画像以上!本当に美しい発光を魅せるので、これだけでも旧型から乗り換える価値があると感じます。

LEDの変更方法

本製品は、裏面のCPIボタン+他のボタンと操作を組み合わせることによって「光り方・光量・配色・消灯」を変更することが可能です。

LEDをOFFにすることも固定色(例:黄色など)も設定が可能です。

変更方法を以下に画像でまとめておきますので、購入された方は参考にされて下さい↓

専用ソフトウェアがなくても、各種様々な詳細カスタムが可能になっています。

「M1 RGB」は、ボタン数が5つしかないため、LED専用のボタンを追加できなかったのが要因です。

気分によってこまめにLEDを変更したいという人はご注意下さい。

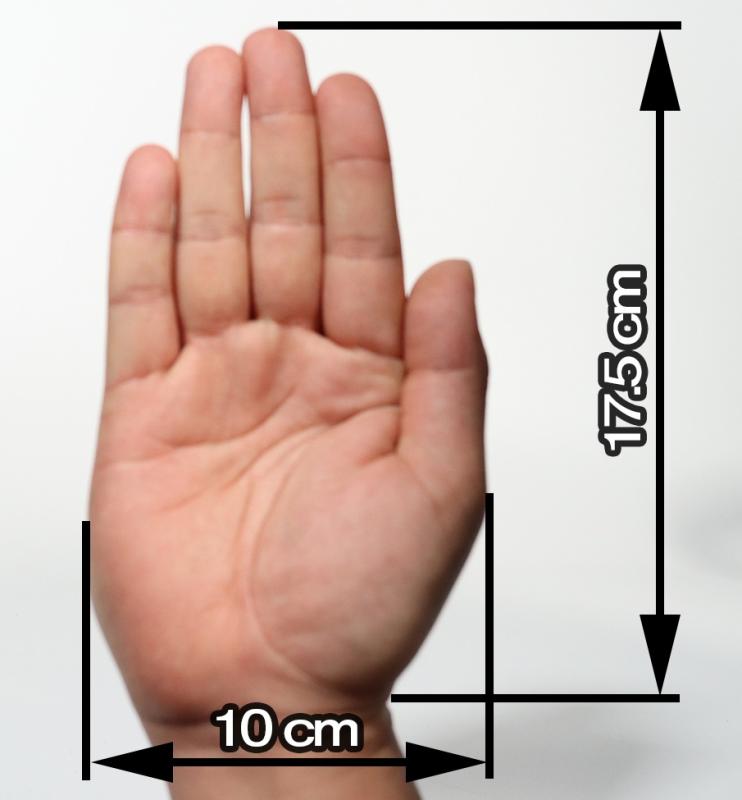

「M1 RGB」を実際にグリップしてみる

「M1 RGB」を代表的な3種類の持ち方で持ってみます。

あなたのグリップスタイルに適合する画像を参考にして下さい。

管理人の手の大きさ(参考)↓

画像をタップで拡大表示可能↓

かぶせ持ちとの相性が良いとされるエルゴノミクス形状マウスは、市場に沢山ありますが、そのフィット感は「M1 RGB」がNO.1!と言っても過言ではありません。

それを実現しているのは、両側面の””絶妙””とも言える曲線形状。

形状・大きさが一歩間違えばストレスになりかねない「右側面の薬指・小指のおさまり」もなだらかなスカートのため非常におさまりが良いのも大きな特徴。

一方でこの「M1 RGB」は、つかみ・つまみ持ちでエイムの微調整を行う「エイムの懐」が若干狭め。

かぶせ持ちに特化させた故に、大きめのサイズ感になっているため懐の自由度は「M42 RGB」や「M4 RGB」の方が得意としています。

今回のレビュー品である「M1 RGB」はXtrfyに限らず、全てのメーカー製マウスの中でもNO.1にかぶせ持ちがしやすいため、かぶせ派の人に強くおすすめできる一品と言えるでしょう。

「M1 RGB」のリフトオフディスタンスを検証

マウスを持ち上げた際に、どの位置までセンサーが認識するかの距離の事を指します。

一般的にこの数値が『2.0mm未満』ならFPSでも快適にプレイできるという指数です。

測定方法は、0.1mmの金属プレートを一枚ずつ底面に敷いていき、マウスの挙動が反応しなくなる点を検証。

※お使いのマウスパッドとの相性も絡んできますので、あくまでも参考値としてお考え下さい。

使用したマウスパッド

結果は「1.0mm」という数値に。

FPSで快適なリフトオフディスタンスは2.0mm以下なので、「M1 RGB」のリフトオフディスタンスはFPSゲームでも”かなり快適な測定値”と言えそうです。

尚、旧型のリフトオフディスタンスも同じく1.0mm程度だったので、この項目に対しては【変わらず快適】と言える性能でした。

「M1 RGB」の使用感

旧型の初代「M1」から【軽量化・センサー性能の向上・ケーブル固さの大幅改善】が成された今回の「M1 RGB」。

やっぱり何といってもこの抜群の形状ですよ。

初代「M1」を超えられるマウスは「M1 RGB」しかなかった。

僕自身、これまで40台以上のゲーミングマウスをレビューし、実際に使ってきました。

抜群とも言える形状で他社のエルゴノミクス形状マウスと比較しても、グリップ感の良さは間違いなくNO.1。

他のメーカーマウスを使っているかぶせ持ちゲーマーにも是非試してみて欲しい一品です。

そして今回の「M1 RGB」の使用感で、もっとも秀逸と感じたのは【エイムの微調整】のしやすさ。

FPSゲーム中、ヘッドショットを狙う・遠距離戦での繊細なエイムが格段にしやすい。

「適度な本体重量」「滑らかながら非常に制御しやすいマウスソール」「それを成すための研究され尽くしたこの形状」は他に類を見ない使い心地と言えるでしょう。

とにかく【かぶせ持ち特化】のマウスなので、該当する人にとっては文句なしの一品です。

「M1 RGB」のウィークポイント

少ないボタン数+ソフトウェア不要故の弱点

このプラグインプレイ式マウスは、ソフトウェア不要のため「すぐに・どこでも」刺すだけで使えるのが大きなメリットとなります。

僕自身も他のマウスでAPEXをプレイする時には、マウスに「4キー=回復」を割り当ててプレイしているので、今回の「M1 RGB」ではボタン数が少なく、この点はプレイヤーの自由度が狭くなってしまうのは否めないウィークポイントでしょう。

今後、Xtrfyのマウスも是非専用ソフトウェアを開発して欲しいと強く感じます。

そしたらもっと幅広い人がXtrfyマウスを購入しやすくなる!今後に期待です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は2020年12月に発売された、Xtrfyのゲーミングマウス「M1 RGB」をレビューしていきました。

旧モデルの使用者でなくとも「かぶせ持ち派」の人であれば是非一度試してもらいたい一品です。

もしもの製品故障時も、国内正規品であれば1年間保証が受けられる点も安心材料。

更にAmazonで正規代理店から購入し不満の場合、使用後でも30日間の全額保証というとんでもないバックアップ体制をXtrfyは設けています。

製品に自信がなければこんな高待遇は出来ません。皆さんAmazonで要チェックです。

それでは今回はこのへんで!デバイスレビュアー「RYO(@ryo_blog_fps)」でした^^

バイなら!

コメント